Per una configurazione in chiave “auratica” di momenti irripetibili dell’esistenza! per il mantenimento e la custodia del segreto e dell’in-visibilità! per la traccia che certi momenti possono produrre, come una ferita, sulla superficie del mondo e sulla pelle degli uomini!

«Noi viviamo perlopiù in spazi chiusi. Essi costituiscono l’ambiente da cui si sviluppa la nostra civiltà. La nostra civiltà è in certa misura un prodotto della nostra architettura. Se vogliamo elevare il livello della nostra civiltà saremo costretti, volenti o nolenti, a sovvertire la nostra architettura. E questo ci riuscirà soltanto eliminando la chiusura degli spazi in cui viviamo. Ma ciò sarà possibile soltanto con l’introduzione dell’architettura di vetro, che permette alla luce del sole, al chiarore della luna e delle stelle di penetrare nelle stanze non solo da un paio di finestre, ma direttamente dalle pareti, possibilmente numerose, completamente di vetro, anzi, di vetro colorato. Il nuovo ambiente che in tal modo ci creeremo dovrà portarci ad una nuova civiltà»[1].

Possiamo facilmente isolare i punti (gli spunti) e le tematiche introdotte e determinate dall’architettura di vetro, come altrettante affermazioni di una nuova confessione dell’anima collettiva, di una sovversione della relazione tra luoghi e spazi. Il termine che utilizza Scheerbart è infatti Umzuwandeln, rafforzativo del semplice Wandeln, che già di per sé indica un cambiamento forte.

La civiltà di cui parla Paul Scheerbart, strenuo difensore di tutto ciò che è altro rispetto alla ordinaria tangibile meccanica corporeità terrestre, e di converso accanito detrattore di quella civiltà che lo aveva così chiaramente emarginato — quella civiltà è un prodotto di un certo modo di intendere l’architettura: non di quella architettura, come avviene in Loos, ad esempio, ma dell’idea di quella architettura, della sua essenza, cioè la risoluzione, la chiusura della vita in spazi chiusi (in geschlossenen Räumen), il ripiegamento dell’uomo nella chiusura degli spazi, la rinuncia all’apertura in quanto principio di vita.

Quell’idea dev’essere sovvertita perché lo spazio chiuso è un ostacolo al processo di elevazione della civiltà[2]. E questa civiltà — quella guglielmina che precede la Prima Guerra Mondiale, quella degli ultimi giorni dell’umanità (Karl Kraus) — deve essere emancipata, liberata, affrancata dal giogo dello spazio chiuso, dalla sottomissione curva alla ragione della finitezza: «ciò che non ha confini è la cosa più grande»[3].

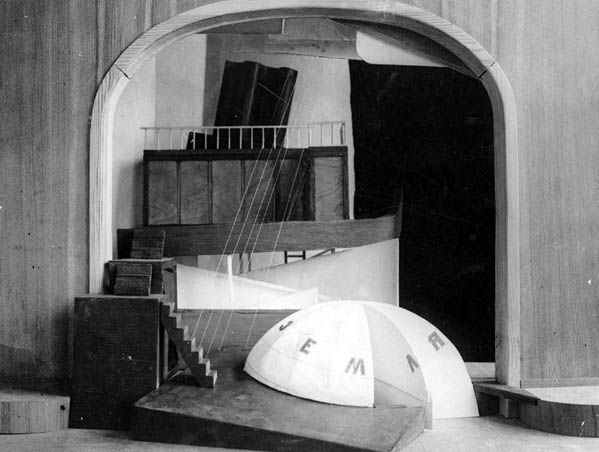

L’evoluzione, spiega Scheerbart, può avvenire solo attraverso il vetro, attraverso l’introduzione del vetro nell’architettura. In qualche modo il vetro, in Scheerbart, è l’affermazione di una nuova civiltà attraverso l’architettura: l’architettura cioè, deve percepire il suo proprio ruolo, la sua propria funzione che punta alla trasformazione, alla riforma della civiltà — attraverso il vetro.

Il vetro «permette alla luce del sole, al chiarore della luna e delle stelle di penetrare nelle stanze»[4], e ancora: «non vogliamo più pareti che segreghino totalmente dal mondo esterno, come accadeva con le vecchie pareti in mattoni: vogliamo invece doppie pareti di vetro, scintillanti di colori ma anche trasparenti, vogliamo installarle dappertutto, ma in primo luogo negli edifici pubblici. Vogliamo pareti che non ci isolino dal grande e sconfinato mondo esterno. Ciò che non ha confini è la cosa più grande»[5].

Il vetro, per come viene immaginato da Scheerbart, consente un’esegesi che viene dallo stesso direttamente prefigurata: «è nostra speranza che l’architettura di vetro migliori l’uomo anche da un punto di vista etico»[6]. Ora, non è ben chiaro quanto l’influenza etica esercitata dal vetro sull’uomo dipenda da un elemento estetico[7] o sia proprio da attribuire alle proprietà del vetro (far-passare lo sguardo).

Infatti da un lato Scheerbart è un attento cultore della bellezza del vetro colorato, del vetrocemento, dell’uso oculato della luce, degli smalti e delle maioliche, tanto da affermare che, ove l’architettura di mattoni venisse eliminata e al suo posto sorgessero edifici in vetro «sarebbe come se la terra si ricoprisse di gioie preziose in smalto e brillanti» sino a prefigurare «un paradiso sulla terra e non sentiremmo più il bisogno di guardare con nostalgia al paradiso nel cielo»[8].

In questo senso l’uso del vetro in Scheerbart — e ancor più nel suo allievo Bruno Taut — assume un aspetto mistico: l’utopia riguarda anche il raggiungimento di un nuovo rapporto tra uomo e natura, tra gli elementi interni della vita e quelli esterni: «dopo l’introduzione dell’architettura di vetro, in tutti i luoghi in cui regna la civiltà, la natura nel suo insieme ci apparirà sotto altra luce»[9].

Scheerbart, attraverso il vetro, prefigura un universo angelico[10], una natura a disposizione dello sguardo incuriosito dell’uomo (non a disposizione dell’uomo tout-court, si badi, infatti uno dei temi ricorrenti in Scheerbart è proprio quello della bellezza dei giardini botanici), una superficie terrestre finalmente liberata dagli edifici in mattoni[11], quindi dai confini, dai limiti, dalle chiusure, e un’umanità migliore, più serena[12], capace di vivere in una sorta di nuova economia della bellezza, che dovrebbe sostituire, nel complesso, l’economia basata sul concetto di ricchezza materiale: «come le piante della terra vivevano principalmente di luce e di aria, così anche voi dovrete vivere essenzialmente di ciò che vi circonda: della luce e dell’aria emanate dalla divina architettura, che poi è la “vera” arte. Davvero non vi basta poter vivere in questi celestiali, luminosi castelli? Non sapete ancora cosa significhi dimorare in un mondo di sogno? È proprio questa la stuzzicante ostrica della povertà»[13].

L’apice dello spiritualismo e del pauperismo scheerbartiano.

Ma non c’è solo questo.

In secondo luogo, infatti, occorre soffermarsi sul vetro in quanto elemento capace di trasformare, convertire (Umzuwandeln) la civiltà umana da un punto di vista etico, e sulle sue conseguenze distopiche.

In questo passaggio sarà utile riferirsi alla lettura di Schherbart proposta da Walter Benjamin in “Esperienza e povertà”: «(…) il vetro è un materiale così duro e liscio a cui niente si attacca. Ma anche un materiale freddo e sobrio. Le cose di vetro non hanno “aura”. Il vetro è soprattutto nemico del segreto. È anche il nemico del possesso»[14].

Vediamo con ordine il significato di questa annotazione benjaminiana.

Anzitutto, il vetro è nemico del segreto, perché la caratteristica del vetro è proprio quella di far passare lo sguardo: il mattone lo trattiene, il vetro lo fa passare. Il vetro è nemico del possesso nel senso che la casa di vetro favorirebbe l’instaurarsi di un nuovo e diverso tipo di rapporto con gli oggetti, di una diversa forma di interiorità, di un passaggio, in sostanza, dal valore cultuale dell’interiorità (dell’interieur borghese al quale Benjamin ha dedicato tante riflessioni) al valore espositivo dell’individualità. Un sovvertimento, uno choc, rispetto all’epoca dei rivestimenti, degli astucci, del possesso esercitato attraverso l’incameramento, attraverso la sottrazione agli altri degli oggetti scelti per sé. Ecco la parola: sottrazione. Il possesso agisce attraverso sottrazione, il vetro invece definisce un nuovo rapporto con le cose, con gli oggetti, nel senso della restituzione[15].

In questo senso il vetro è privo di “aura”, perché realizza un’estrema e inarrestabile tendenza dell’umanità alla perdita del senso interiore della irripetibilità (e originalità) di ogni vita, di ogni momento della vita, che giunge sino all’impossibilità di lasciar tracce — perché al vetro non si attacca nulla — e alla povertà dell’esperienza: «siamo divenuti poveri. Abbiamo ceduto un pezzo dopo l’altro dell’eredità umana, spesso abbiamo dovuto depositarlo al Monte di pietà a un centesimo del valore, per riceverne in anticipo la monetina dell’”attuale”»[16].

In qualche modo, attraverso il lessico benjaminiano, potremmo dire che il vetro favorisce lo sviluppo del valore espositivo della vita umana ed una connessa inarrestabile perdita dell’aura, ricompensata dalla messa in circolazione di sogni irrealizzabili (cfr. Topolino nell’analisi di Benjamin) che, soli, sono capaci di contrastare il senso di alienazione prodotto dalla conseguente riproducibilità tecnica di ogni momento della vita umana.

[1] P. Scheerbart, Architettura di vetro (1914), trad. it., Adelphi, Milano 20043, p. 15.

[2] P. Scheerbart, Architettura di vetro, cit., p. 128.

[3] È proprio per i confini, per la tutela dei confini che vengono combattute le guerre, è proprio per una ragione di confini, di limiti che è stata combattuta la Prima Guerra Mondiale, per evitare il superamento di confini. Si potrebbe inscrivere l’intera opera scheerbartiana nell’ambito di un più ampio movimento di rinnovamento sociale, che poi ha trovato nella guerra uno degli elementi dirompenti con i quali fare i conti: sia nella versione antimilitarista che in quella militarista. Anche la lettura di Scheerbart nell’ambito di un movimento culturale, di una Kultur avversa alla guerra pare di assoluto interesse. Peraltro parrebbe interessante notare come gli appunti più consistenti alla gestione della diplomazia europea ante guerra, siano stati mossi dal governo americano proprio alla luce del principio di trasparenza, all’insegna cioè, dell’idea di visibilità incondizionata. Qualche mese dopo l’ingresso dell’America nel conflitto, infatti, l’allora Presidente degli Stati Uniti d’America Woodrow Wilson indirizzava al Congresso un programma-manifesto di politica estera (i Quattordici Punti) nel quale elencava quelle che secondo lui sarebbero state le condizioni necessarie per una pace duratura. Tra di esse la prima concerneva direttamente e distintamente l’esercizio dell’attività diplomatica: Open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be no private international understandings of any kind but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view. Trasparenza come visibilità totale.

[4] P. Scheerbart, Architettura di vetro, cit., p. 15.

[5] P. Scheerbart, Il congresso degli architetti. Una storia parlamentare (1921), ora in Id., Architettura di vetro, cit., p. 168.

[6] P. Scheerbart, Architettura di vetro, cit., p. 96

[7] Dice infatti Scheerbart che «un uomo che vede continuamente queste magnificenze in vetro non sarà più capace di gesti scellerati» (Ibidem).

[8] P. Scheerbart, Architettura di vetro, cit., p. 35.

[9] P. Scheerbart, Architettura di vetro, cit., p. 77.

[10] I lineamenti dell’angelologia scheerbartiana si trovano già nel racconto “La nuova vita. Apocalisse architettonica” e in “I tre stati arborei”, ora riuniti nel già citato P. Scheerbart, Architettura di vetro, cit.

[11] P. Scheerbart, Architettura di vetro, cit., p. 128.

[12] P. Scheerbart, Architettura di vetro, cit., p. 115 e 132.

[13] P. Scheerbart, La nuova vita. Apocalisse architettonica, ora in Id., Architettura di vetro, cit., p. 161.

[14] W. Benjamin, Esperienza e povertà (1933), trad. it., ora in Id., Aura e choc. Saggi sulla teoria dei media, Einaudi, torino 2012, p. 367.

[15] È infatti restituzione uno dei vocaboli più in voga nei dizionari demagogico-populistici della trasparenza; basta scorrere qualche titolo di giornale per averne un prospetto: restituzione dello Stato ai cittadini, restituzione dei soldi, delle tasse, dei contributi, dei luoghi, degli spazi, o più solennemente dello spazio pubblico. Uno dei termini chiave dell’epoca della trasparenza è proprio restituzione. In fondo la stessa idea dell’esistenza esposta attraverso i social networks non fa altro che allinearsi lungo questa scanalatura della restituzione dei momenti delle vite private al gioco delle individualità messe a nudo dalla smania di visibilità totale. L’essenza di Facebook, per fare un esempio, è proprio in questo rifiuto dell’interieur, del possesso. E infatti, paradossalmente, la continua elaborazione di richiami comunicativi, di riflessioni, analisi o considerazioni corrisponde proprio al contrario del lasciar-traccia cui fa riferimento Benjamin: il social network è il luogo per eccellenza in cui avviene l’oblio della memoria. È da questo elemento basilare nell’architettura della rete che è stata sviluppata tutta la ricca giurisprudenza sul cosiddetto diritto di essere dimenticati, diritto che corrisponde al rifiuto della traccia, del lasciar tracce.

[16] W. Benjamin, Esperienza e povertà, cit., p. 369.